PRIMER CAPÍTULO

.

.

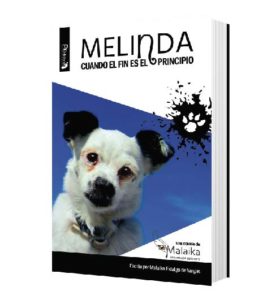

MELINDA. CUANDO EL FIN ES EL PRINCIPIO.

.

…

.

Primera parte

Un país, una civilización,se pueden juzgar

por la forma en que trata a sus animales.

MAHATMA GANDHI.

.

.

Capítulo 1

.

Esta de la foto soy yo. Mi nombre es Melinda. Tengo cinco años. Soy una perra dálmata chihuahua y aunque los expertos en razas me definirían como una perra mestiza, la brillante espontaneidad que solo los niños poseen hizo que una tarde, tras un estudio ocular y una breve reflexión, uno de ellos me asignara esta raza, inspirado por la multitud de manchas negras sobre mi cuerpo blanco y mi pequeño tamaño.

Es un día importante para mí y por ello he decidido contar parte de mi historia.

Hoy hace dos años que salí de aquel corredor de la muerte para no volver nunca más. Por esas fechas, nuevos animales perdidos o abandonados llegaban para ser recluidos —al igual que yo— en aquella prisión para animales, saturando así las instalaciones. Había que hacerles sitio. La política del lugar tomó decisiones que comenzaron a ejecutarse de inmediato y, de esa forma, veíamos como muchos de nuestros compañeros que habían compartido encierro con nosotros salían de sus jaulas para no volver.

Era el 31 de julio, sábado, sobre la una menos cuarto de la tarde y, como es normal por estas fechas en Andalucía, hacía más de treinta y ocho grados centígrados. Yo me encontraba atareada en medio de un parto.

Localicé un pequeño hueco en aquella celda en la que llevaba un mes sin salir y que compartía con más de quince perros, en su mayoría cachorros. Había logrado hacerme invisible para todos, tanto humanos como animales, para así poder traer a mis bebés al mundo en la intimidad.

Entre la pared de ladrillo de la celda y un mueble viejo que se separaba de ella veinticinco centímetros encontré el lugar perfecto, aunque el suelo era de cemento y estaba incómoda porque se me clavaban mis propios huesos en la delgadez de mi piel al tumbarme. El que fuera tan estrecho hacía que el sol no penetrara directamente en él, manteniéndolo algo más fresco e impidiendo que algún perro grande al que se le ocurriera venir a husmear cupiera por el hueco. Si, por el contrario, fuera un perro pequeño, lo primero que se encontraría serían mis fauces. ¡Sin duda, ese era un lugar perfecto!

Desde allí solo tenía que asomarme para ver cómo estaba la situación. Había perros echados en el suelo semidormidos por todas partes; la elevada temperatura exigía que se mantuvieran en ese estado. También había heces y orines esparcidos de principio a fin por los veinte metros cuadrados que medía la jaula y que, junto al calor, hacían que el ambiente fuese difícil de soportar.

Ya había traído al mundo a mis dos primeros bebés cuando escuché que todos los perros se levantaban y empezaban a ladrar, aullar y gimotear. Avancé por el metro y medio del estrecho pasillo dejando a mis cachorros dormidos en el fondo, protegiéndose el uno al otro con sus pequeños cuerpecitos. Cuando llegué al final, asomé con mucho cuidado mi cabeza para ver qué pasaba. Entonces vi a todos los perros juntos empujándose y pisándose; incluso algunos se subían encima de otros, delante de la puerta de entrada de la celda, en el momento en el que accedían a la misma una chica con el pelo largo y otras tres personas voluntarias que acudían a limpiar, rellenar los cuencos con agua fresquita, comida, dar caricias y palabras amorosas a todos los perros y gatos que nos encontrábamos allí enjaulados. No lo hacían por dinero sino por amor. El bien que hacen estas personas voluntarias a todos los animales que se encuentran presos, cuyo único delito es ser huérfanos de una familia humana que les dé cobijo y protección, es enorme.

Todos los perros que allí había, menos mis bebés y yo, saltaban y se abalanzaban sobre las personas que acababan de entrar en busca de contacto en forma de caricia o palabra amable.

La chica del pelo largo se fijó en que no todos los perros habían acudido a recibirles, como creía en un primer momento. Había una pequeña perra color canela que había llegado la noche anterior. Aún estaba en shock, como la primera noche de todos los que pasamos por lugares similares a este. La perra color canela ya era mayor —su hocico blanco así lo decía— y era de talla pequeña, igual que yo. Aterrorizada aún por todo aquel escándalo que formaba el resto de sus compañeros de encierro, se quedó inmóvil, temblando, pegada a la pared que había al otro extremo de donde yo permanecía escondida. La chica del pelo largo se acercó muy despacio; muchos perros la seguían y saltaban encima de ella justo en el momento en que el resto de las voluntarias volcaban ruidosamente la comida en los cuencos. Eso hizo que esos mismos perros que brincaban sobre ella corrieran entusiasmados en dirección a la comida. Ella siguió acercándose a la perra color canela despacio, muy despacio. Cuando llegó a donde estaba, se agachó lentamente hasta su altura, le murmuró algo con voz suave, acercó su mano hacia su cabecita y la acarició mientras seguía hablándole. Metió la otra mano en la bolsa de plástico que llevaba, cogió una latita con comida, la abrió y sacó parte del contenido llenándose los dedos de un delicioso paté. La perra, tras unos segundos intentando evitar todo contacto, mirando cabizbaja al lado contrario, levantó la vista hacia la mano untada, acercó su pequeño hocico y comenzó a lamer aquel manjar poco a poco. ¡La chica del pelo largo la miraba de una forma tan tierna…!

En ese momento, fue cuando yo ¡la elegí!

A los pocos minutos, me asomé aún más para dejarme ver sin perder de vista a mis criaturas recién nacidas y, entonces, alguien me vio y gritó:

—¡Dios mío! ¡Aquí hay una perra pariendooo!

La chica del pelo largo, que continuaba en cuclillas, se giró y me miró con los ojos muy abiertos. En el mismo instante en el que nuestras miradas conectaron, me concentré todo lo que pude y, con todas mis fuerzas, utilizando la comunicación que va más allá de los sentidos, le envié el siguiente mensaje:

«¡Sácame de aquí!».

Todo ocurrió muy deprisa. Una de las voluntarias metió su brazo para agarrarme y sacarme de mi refugio. Me cogió, a pesar de que yo le enseñé mis colmillos para que no se acercara a mis cachorros. Otra se encargó de ellos y nos metieron a los tres en un trasportín del que se encargó la chica del pelo largo.

Nos trasladó a otra área del complejo, que hacía las veces de sala de espera externa, tapada con un tejado de uralita que tenía unos viejos y estropeados bancos de madera. Enfrente había un edificio de una sola planta con dos puertas viejas, brocheteadas y repintadas hasta el infinito en un tono verde oscuro, llenas de arañazos, agujeros y con trozos arrancados en su parte baja. Una de ellas, para la temida consulta veterinaria; la otra, para la administración del lugar. A esta segunda teníamos que ir nosotros.

Varias personas esperaban con sus mascotas; todos ellos lo hacían para acudir a la consulta veterinaria. Los perros que estaban allí sentían una gran curiosidad por mí, quizás por el olor del parto. Intentaban meter su hocico dentro de mi trasportín y tiraban fuerte de la correa de sus responsables. La chica del pelo largo tuvo una idea. El muro que separaba esta zona de la de las celdas donde se enclaustraba a los animales tenía dos metros de alto y era suficientemente ancho como para que el contenedor en el que estaba alojada con mis recién nacidos pudiera apoyarse. Escogió la zona pegada a la verja, ya que recibía la sombra de un árbol y, allí, alzando sus brazos y poniéndose de puntillas, lo posó. Los perros no llegaban a nuestra altura, así que abandonaron sus intentos volviendo a sentarse en su sitio, un poco impacientes por la espera.

Llegó el esperado turno de la chica del pelo largo. Vi cómo entraba en la oficina dejándonos atrás en lo alto del muro. Desde esa altura privilegiada donde me había colocado pude observar, apesadumbrada, las instalaciones de aquel lugar. Vi cómo jaulas y más jaulas llenas de mugre y óxido en sus barrotes se extendían por toda la planicie. Había más de cien, separadas por largos pasillos y distribuidas en forma alterna en filas de jaulas y pasillos, sucesivamente. Cada una de ellas, con decenas de perros o gatos en su interior. Cada uno de ellos con un futuro incierto.

Quedé horrorizada.

Todas aquellas criaturas tenían su historia. Algunos habrían llegado allí porque se habrían despistado y perdido; otros habrían sido abandonados. Fueron preciosos y alegres cachorros en algún momento de su vida, muchos de ellos aún lo eran. Me preguntaba cuáles habrían sido sus historias para terminar aquí: historias tristes, sin duda. Algunos habrían nacido en este mismo lugar para no salir nunca y recibir los rayos de sol a través de una valla metálica durante toda su existencia.

En ese momento, el hombre viejo del mono azul con aliento a alcohol se disponía a lavar las jaulas con la manguera, avanzando —como siempre— arrastrando sus pies. A ninguno de nosotros nos gustaba cuando ocurría esto y mucho menos cuando lo hacía aquel miserable. Era de ese tipo de seres humanos que arrasan sin piedad con todo lo que encuentran a su paso con tal de imponer su voluntad. Capaces de causar sufrimiento constante en ese mundo tan injusto al que pertenecemos los animales enjaulados, donde el mal se hace presente a través de individuos de esta calaña. Pasaba la manguera, con el agua fría, a una presión tan violenta como él, mientras blasfemaba y escupía constantemente, sin importarle que hubiera quedado un animal asustado agazapado en una esquina. En algunas ocasiones le vi dar patadas con sus botas grises de goma a alguno de nosotros que le obstaculizaba en su tarea, disfrutando, incluso, del padecimiento que podía ocasionarle.

Aún retumbaba en mi cabeza el sonido hueco de los golpes propinados con la manguera —sobre los doloridos huesos, cubiertos apenas por una capa de pelo atigrado— a un viejo mastín de mirada velada que, enfermo y sin haberse alimentado durante la semana que allí estuvo, apenas podía levantarse del lugar donde permanecía tendido esperando aquel momento que él sabía que llegaría. Y no tardó en llegar. Aquella misma tarde, el necio, tras la paliza, regresó con una cuerda para llevárselo. Conocedor de que ya era su fin, el perro no opuso resistencia y avanzó tras el carcelero lentamente, cojeando por el daño que le habían producido los golpes de la mañana. Ninguno de nosotros volvió a verlo.

Me encontraba metida en ese pensamiento cuando, de nuevo, mi trasportín cambio de sitio. Se me bajó del muro. Cuando miré, era la chica del pelo largo otra vez; su otra mano agarraba, doblado, un puñado de folios. Nos dirigimos a la salida. Era una gran puerta doble de hierro con varias cadenas y candados.

Mientras esperábamos unos minutos a que las abrieran, pude echar un vistazo más. Lo último que recuerdo de aquel lugar es una mujer en la zona de salida donde se arregla la documentación para poder sacarnos de allí, justo donde hacía unos minutos me encontraba con la chica del pelo largo. La escuálida y anciana mujer lloraba desconsolada abrazada a un pequeño perro. Aquella escena me conmovió; yo nunca había visto antes llorar a un ser humano. No podía dejar de mirar, me preguntaba qué estaba sucediendo. Cuando, al fin, la anciana, con su rostro humedecido por las lágrimas, alzó al perro con sus temblorosas y arrugadas manos para besarle en el hocico, pude ver lo que pasaba y, entonces, entendí. ¡Era la perra de color canela que estaba tan asustada! Las dos lloraban, la mujer la abrazaba y besaba por toda su cabecita y la perra color canela lloraba, gemía y movía la cola sin cesar en un cúmulo de emociones.

«¡Sin duda, hoy es un gran día para nosotras dos!», pensé.

La gran puerta se abrió; nada más atravesarla, una brisa fresca se hizo presente. Olfateé el preciado aroma de la libertad. Miré a mis cachorros, que dormitaban en mi pecho, feliz porque ellos no crecerían entre rejas.

La chica del pelo largo nos instaló en su coche, apoyando cuidadosamente el trasportín en uno de los asientos de la parte trasera y sujetándolo firmemente con el cinturón de seguridad. Puso en marcha el motor, bajó todas las ventanillas y avanzó por el camino de tierra que nos llevaría a una carretera asfaltada y, seguidamente, a la autopista. Me miró por el espejo retrovisor y gritó con alegría:

—¡Allá vamos, pequeña!

Moví la cola enérgicamente. Los árboles pasaban deprisa en dirección opuesta a la nuestra. El viento soplaba en mi cara haciendo revolotear mis orejas.

¡Libre! ¡Libreeeee! ¡Soy libre!

Aparecieron nuevas contracciones. Otro cachorro estaba en camino.

Continuará…

Si has llegado hasta aquí es que has disfrutado leyendo este primer capítulo de Melinda. Cuando el fin es el principio. Una novela inspirada en hechos reales que nos habla del profundo vínculo que surge cuando los animales y las personas comparten sus vidas y que además dona parte de los beneficios a entidades de protección animal. Continúa conociendo su historia en:

Y gracias a ti donaremos parte de los beneficios a entidades de protección animal registrados en

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!